La première guerre mondiale éclate après l’assassinat de l’archiduc héritier d’Autriche, François-Ferdinand et de sa femme Sophie, à Sarajevo le 28 juin 1914.

Une guerre meurtrière puisqu’on compte plus de 300.000 morts entre août et novembre 1914.

Les blessés sont tellement nombreux que les services de soins sont complètement débordés. Parmi les soldats mutilés, près de 14% le sont à la face. On les appellera les « Gueules Cassées ».

La plupart des chirurgiens-dentistes incorporés dans l’armée ne sont pas reconnus à leur juste valeur.

Ils servent de brancardiers ou d’infirmiers et ne sont que de simples soldats.

Face à cette situation, le gouvernement français ouvre, en urgence, trois centres de stomatologie et de prothèse maxillo-faciale à Paris (Val de Grâce) Lyon et Bordeaux. Le 24 décembre 1914, une circulaire autorise les services de santé à faire appel à des dentiste civils bénévoles.

En avril 1915, le ministre de la guerre, Alexandre Millerand qui avait décrété que les dentistes militaires étaient plus une gêne qu’autre chose sur le front, finit par accepter de façon officielle que l’École Dentaire de Paris coopère pour prodiguer des soins aux soldats blessés. L’École est chargée de rédiger un rapport destiné à créer un service dentaire militaire en donnant au chirurgien-dentiste un grade adéquat et le titre de chirurgien-dentiste militaire. La loi est votée en mars 1916. Les dentistes militaires auront le grade d’adjudant.

George Viau qui fut l’un des fondateurs de l’École Dentaire de Paris, décide, à soixante ans, de proposer ses services. Plusieurs fois dans la semaine, il se rend dans un centre pour opérer ces « gueules cassées » touchées par des éclats d’obus.

En 1914, George Viau donne 100 francs au comité de secours aux blessés des maxillaires et de la face. Son fils Louis donne lui 50 francs. En 1915, George Viau donne 500 francs et l’année suivante, 1000 francs.

Mais dans la famille Viau, George n’est pas le seul à s’occuper des blessés de guerre. Son fils, Louis, trente ans, chirurgien-dentiste qui travaille avec son père, a rejoint le 4 août la 6ème section d’infirmier avant d’être nommé dentiste-militaire le 28 mars 1916 et affecté au 6ème corps d’armée.

Présent sur le front pendant toute la guerre, Louis décrit le fonctionnement de son unité de soins.

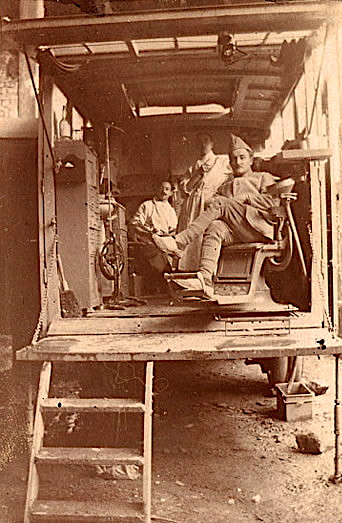

« Notre voiture a fonctionné comme un petit centre de prothèse mobile, fabriquant sur place des dentiers aux hommes dont la bouche avait été préparée par les dentistes de la division et effectuant les réparations de tous les appareils brisés. Le point de stationnement de la voiture était assez rapproché des lignes, en général au centre de la division, dans un village qui servait de cantonnement aux troupes au repos et où se trouvait le cabinet dentaire considéré. Les hommes dont la bouche était prête et dont les gencives étaient cicatrisées nous étaient envoyés par les dentistes divisionnaires avec leur dossier complet (schéma dentaire, certificat médical, acceptation du médecin divisionnaire et du directeur du Service de santé), d’après les instructions du quartier général du 18 avril et du 15 juillet 1916. (…) Le séjour de la voiture dans chaque corps d’armée a toujours été d’un mois au minimum, ce qui nous a permis de toujours revoir les hommes que nous avions appareillés et d’effectuer autant de retouches qu’il a été nécessaire. (…) Avec deux mécaniciens, un seul vulcanisateur et des lampes à essence difficiles à manier, et très longues à chauffer, nous avons pu livrer 313 appareils comprenant 1 723 dents et en réparer 80 autres. Les dimanches étant, d’après les instructions, réservés à la visite et à la remise en état de la voiture, et chaque déplacement mensuel faisant perdre deux ou trois jours minimum, la voiture a fonctionné 138 jours en six mois (soit environ 180 jours) et livré, par conséquent, une moyenne de plus de deux pièces par jour, sans compter les réparations. Elle a, par le fait, évité l’évacuation de plus de deux cents hommes qui n’ont quitté en réalité leur unité que peu de temps, au lieu de passer huit, quinze jours, voire même trois semaines au centre de prothèse de l’arrière.

Véhicule de stomatologie en 1916, extérieur et intérieur (© Daniel Petit)

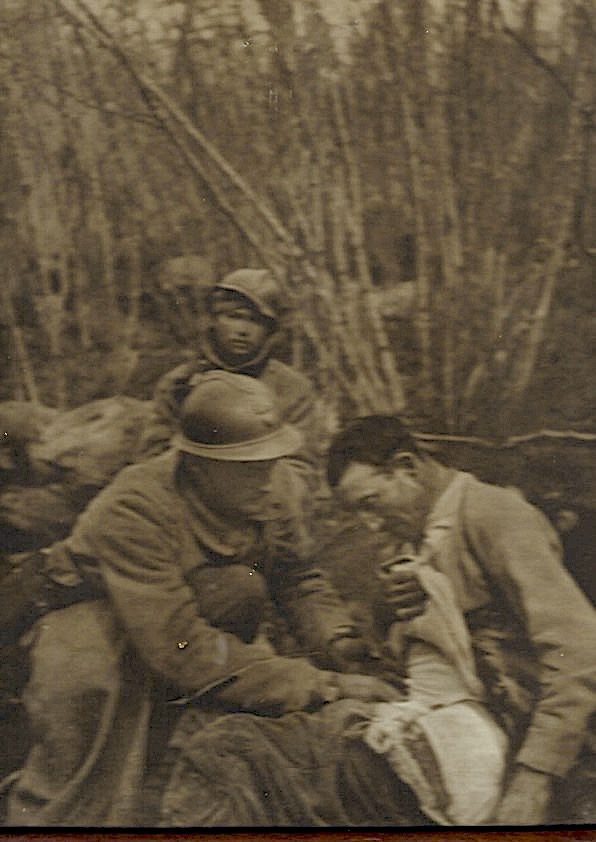

soignant un blessé sur le front, en 1915

Paul Tacail, vingt-neuf ans, gendre de George Viau (il a épousé Blanche, la fille cadette de George) est lui aussi Chirurgien-dentiste et travaille avec son beau-père. D’abord affecté comme brancardier au régiment d’infanterie d’Auxerre, il rejoint la 5ème section d’infirmier militaire à Paris avant d’être nommé dentiste auxiliaire le 30 septembre 1917.

Paul Tacail en 1914. Bien que dentiste chevronné, il se retrouve brancardier au début de la guerre.

George Viau et les Mutilés de guerre

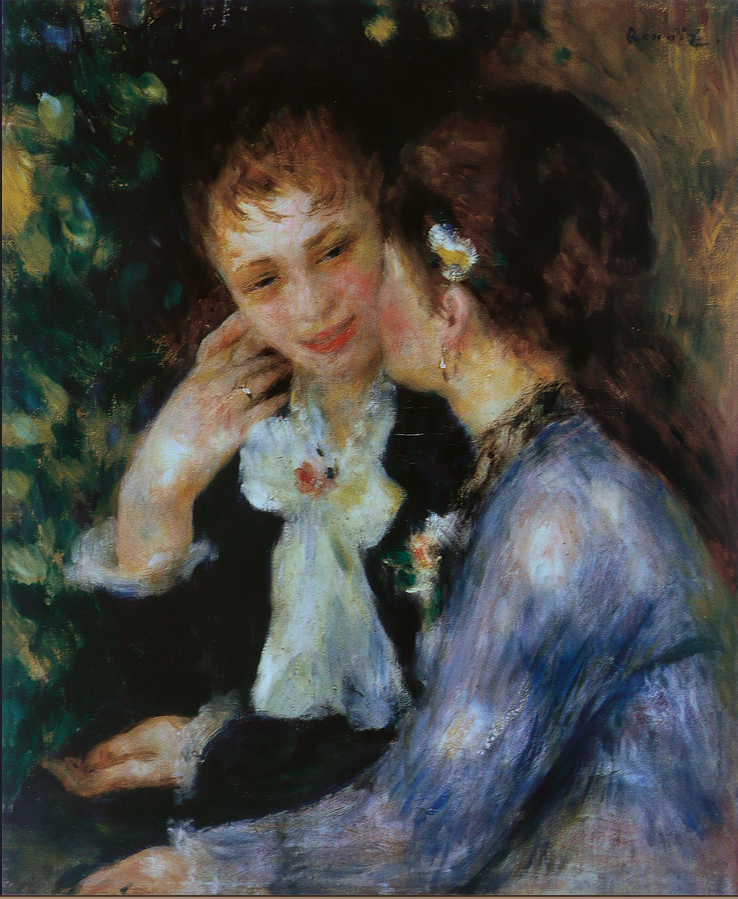

Plus tard, George Viau, choqué par ce qu’il voit, décide, avec d’autres collectionneurs et marchands, de prêter plusieurs tableaux de sa collection lors d’une grande exposition organisée par Paul Rosenberg, le galeriste réputé de la rue de la Boétie. La manifestation se tient du 25 juin au 13 juillet 1917. Une belle vitrine de l’art français du XIXème siècle imaginée au profit de l’Association générale des mutilés de guerre. Une façon, pour lui, de venir en aide à tous ces garçons meurtris à jamais dans leur chair et dans leur tête.

Viau expose ainsi 5 œuvres majeures, un Renoir (Confidences), un Monet (Belle-Isle), un Manet (Le bateau goudronné), un Cassatt (Femme cousant) et un Morisot (Fillette en corsage rose).

Voir le catalogue dans l’onglet catalogue des expositions